Generalità

Negli ultimi decenni, in Italia si è sviluppata una condizione climatica caratterizzata da una riduzione generale delle precipitazioni. In particolare, negli anni recenti, sono stati osservati lunghi periodi di scarse piogge che hanno causato emergenze legate alla carenza d’acqua in molte zone del paese, peggiorando condizioni già critiche in alcune aree.

Diversi studi sul ciclo dell’acqua hanno infatti messo in evidenza questa continua diminuzione della quantità di acqua rinnovabile disponibile nel nostro paese. Secondo l’ISPRA, dopo il grave deficit del 2022 (–22%), le precipitazioni cumulate annuali in Italia nel 2023 risultano quasi nella media con un –4% rispetto al periodo 1991-2020. Con una prevalenza di anomalie negative mensili durante l’anno, persistenti da luglio a dicembre al Sud e Isole, i mesi più secchi sono stati febbraio (–56%) e settembre (–51%), mentre i mesi più piovosi maggio (+143%) e giugno (+77%).

Le proiezioni climatiche realizzate da ISPRA mostrano i possibili effetti a breve, medio e lungo termine dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico e sulla disponibilità di acqua. Il quadro che emerge da questa analisi non è particolarmente incoraggiante, poiché le previsioni sulla riduzione della disponibilità annuale di acqua variano dal 10% (nel caso di un forte impegno nella riduzione delle emissioni di gas serra) a un massimo del 40% (che può arrivare fino al 90% in alcune aree del Sud Italia) nella proiezione al 2100, qualora i livelli di emissione di gas serra rimangano invariati.

A fronte di questo fenomeno oramai relativamente ben definito e noto, secondo l’EURISPES, l’Italia si colloca comunque al terzo posto in Europa nella classifica dei paesi con maggiori disponibilità di acqua, preceduto solo da Svezia e Francia; eppure, allo stesso tempo, siamo il paese con i maggiori consumi pro capite di acqua potabile e il secondo per consumi in agricoltura.

Secondo il SNPA – Sistema nazionale protezione ambiente, il settore agricolo è infatti il maggior consumatore, utilizzando il 57% delle risorse idriche totali, seguito dagli usi civili (31%) e industriali (12%). Solo il 46% dei terreni irrigati impiega acque reflue depurate, segnalando un potenziale ancora inespresso in termini di efficienza idrica. Inoltre, l’agricoltura è particolarmente esposta alla crisi climatica: negli ultimi quattro anni, sono stati registrati 96 eventi meteorologici estremi legati all’acqua, tra cui grandinate (58%), siccità (27%) e allagamenti (10%), che hanno compromesso gravemente le coltivazioni italiane.

Secondo i dati Istat relativi agli anni 2020-2023, nel 2022, il prelievo giornaliero d’acqua è stato di 25 milioni di metri cubi, corrispondenti a 424 litri per abitante.

A questi numeri, purtroppo, vanno aggiunte le dispersioni che raggiungono valori estremamente considerevoli. Secondo diverse stime infatti in Italia ogni giorno vengono buttati 157 litri al giorno di acqua per abitante pari al fabbisogno idrico di circa 43 milioni di persone.

Considerando che è da ritenersi fisiologica una dispersione idrica inferiore al 10-15% dell’acqua immessa in rete, secondo il report le città con meno dispersione sono Pavia (10,2%), Milano (10,9%) e Lecce (11,8%). Sotto al 15% ci sono anche Monza (12,5%) Alessandria (14,7%) Macerata (14,8%), Pordenone (14,9%) e Livorno (15,0%). Solo 8 su 105; tra le peggiori ci sono Chieti con il 70% di perdite, Belluno con il 69,2% e L’Aquila a 68,8%.

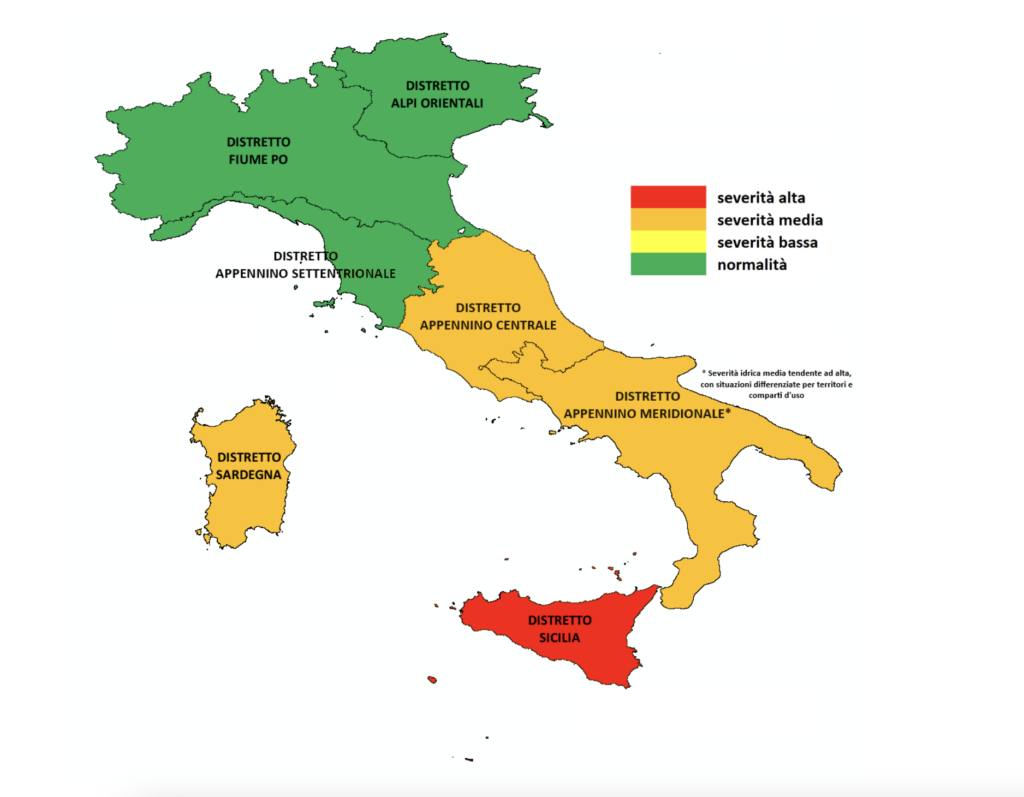

L’ISPRA ha sviluppato un sistema di acquisizione sistematica e organica di differenti parametri finalizzati all’analisi dello stato di severità idrica a scala nazionale, ottenuto sulla base delle risultanze delle riunioni degli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici e degli aggiornamenti comunicati dalle Autorità di Bacino Distrettuale, che coordinano gli Osservatori.

Le attività degli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici fanno riferimento alle situazioni corrispondenti a diversi scenari di severità idrica così individuati:

- situazione normale ossia scenario non critico, in cui i valori degli indicatori di crisi idrica (portate/livelli/volumi/accumuli) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale e antropico, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;

- scenario di severità idrica bassa: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un trend peggiorativo, le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;

- scenario di severità idrica media: lo stato di criticità si intensifica in quanto le portate in alveo risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull’ambiente;

- scenario di severità idrica alta: sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente a evitare danni al sistema, anche irreversibili. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di siccità prolungata o, in casi più gravi, per l’eventuale richiesta, da parte delle Regioni interessate, della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Sulla base delle riunioni ultime degli Osservatori e dei successivi aggiornamenti, la situazione sullo stato di severità idrica a scala nazionale al 24/02/2025 è quella riportata nella seguente figura, ottenuta considerando la situazione media in ciascun Distretto idrografico, così come riportata dall’Osservatorio. Trattandosi di situazioni medie a livello distrettuale, si sottolinea la possibilità che ci siano anche aree all’interno dei singoli Distretti idrografici con uno stato di severità idrica differente (inferiore o superiore rispetto a quello del Distretto).

L’Impatto del mondo delle costruzioni

Secondo il report “Building a water-resilient future for everyone, everywhere” del World Green Building Council (WGBC), l’edilizia e il mondo delle costruzioni sono responsabili del consumo del 15% dell’acqua dolce a livello mondiale.

Come sottolineato nel report, la crisi idrica globale ci ha posto di fronte a “quattro sfide cruciali” che necessitano di risposte tempestive e coordinate su scala mondiale.

- il divario del 40% tra l’offerta e la domanda globale di acqua previsto per il 2030 evidenzia la crescente pressione sulle risorse idriche del pianeta, aggravata dall’incremento della popolazione mondiale. Questo squilibrio evidenzia l’urgenza di adottare strategie innovative per gestire in modo sostenibile l’acqua e garantire un accesso equo a questa risorsa per tutti.

- il fatto che il 90% dei disastri naturali sia legato all’acqua evidenzia la vulnerabilità delle comunità di fronte agli eventi climatici estremi, mettendo in risalto l’importanza della resilienza e della capacità di adattamento.

- la situazione in cui un quarto della popolazione mondiale non ha accesso a acqua potabile sicura rappresenta una sfida umanitaria urgente, che richiede azioni coordinate per garantire il diritto fondamentale all’acqua.

- il fatto che il settore idrico contribuisca per il 10% alle emissioni globali di gas serra sottolinea l’importanza di adottare pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale derivante dalla gestione delle risorse idriche.

Affrontare questi problemi richiede un impegno globale e coordinato da parte di tutti i settori della società. E’ infatti necessario attuare politiche che incentivino la conservazione e l’uso responsabile delle risorse idriche, come l’introduzione di incentivi fiscali per l’installazione di sistemi di raccolta dell’acqua piovana o per la promozione di tecnologie di irrigazione a basso consumo. Il mondo della ricerca e il mondo industriale, dal canto loro, dovrebbero investire in ricerca e sviluppo di tecnologie e pratiche sostenibili, come il riciclo dell’acqua nelle industrie e l’adozione di processi produttivi a basso consumo, per ridurre il loro impatto sull’ambiente idrico. Infine è importante che ciascuno di diventi più consapevole del proprio consumo d’acqua promuovendo una maggiore sensibilità sul risparmio idrico e una maggiore responsabilità collettiva nella gestione di questa risorsa preziosa.

__________________________

Vuoi conoscere le attività di Ricerca finalizzate alla riduzione del consumo di acqua nei cantieri di opere in sotterraneo che noi di GEEG stiamo portando avanti? Scrivi a comunicazione@geeg.it

_________________________

Link utili:

Italiano

Italiano

Français

Français  English

English